Chimäre – das Wort klingt abstrakt und geheimnisvoll zugleich. In der griechischen Mythologie ist die „Chimära“ ein feuerspeiendes Mischwesen, das vorn wie ein Löwe, in der Mitte wie eine Ziege und hinten wie eine Schlange aussieht. In der Biologie bezeichnet man als Chimäre einen Organismus, der aus Zellen besteht, die von zwei oder mehr unterschiedlichen Embryonen abstammen und trotzdem ein Individuum bilden. Chimären können natürlicherweise entstehen oder künstlich im Labor generiert werden. Bereits seit den siebziger Jahren wird daran geforscht. Von Maus-Ratte- oder Wachtel-Huhn- über Schaf-Ziege- bis hin zu Mensch-Schwein-Chimären.

Auch Primaten werden zunehmend in Chimären-Studien eingesetzt. Im Jahr 2021 erschien eine Studie, in der Forschende menschliche Stammzellen in Embryonen von Javaneraffen eingebracht hatten. Die Chimären überlebten ungewöhnlich lange in der Kulturschale. In einer Veröffentlichung eines Chinesischen Forschendenteams im November 2023 wurden intraspezifische Chimären aus zwei unterschiedlichen Javaneraffen geschaffen. Das Besondere: Den Wissenschaftler*innen gelang es, dass ein chimäres Tier geboren wurde und rund zehn Tage lebte. Vergleichbare Resultate gab es zuvor nur bei Mäusen oder Ratten.

Aber warum forschen Wissenschaftler*innen weltweit daran? Welche Erkenntnisse erhofft man sich in der Grundlagenforschung und welchen praktischen medizinischen Nutzen können wir erwarten? Stefan Schlatt, Direktor des Centrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster, und Rüdiger Behr, Leiter der Forschungsplattform Degenerative Erkrankungen am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen, sind Experten auf den Forschungsgebieten Stammzellen, Reproduktionsbiologie und Embryonalentwicklung. Im Interview diskutieren sie die Chancen und Risiken der Chimärenforschung, erklären welche Rolle Studien mit Primaten dabei spielen und betrachten das Thema aus ethischer Perspektive.

Lieber Herr Schlatt, lieber Herr Behr, könnten Sie zum Einstieg einmal erläutern, was Chimären im biologischen Sinn sind?

Rüdiger Behr: Chimären sind Organismen, die aus Zellen zweier unterschiedlicher Befruchtungsvorgänge hervorgegangen sind. Das heißt, es gibt eine Spermien-Ei-Verschmelzung A und eine Spermien-Ei-Verschmelzung B. Die daraus entstehenden Organismen tauschen auf natürliche oder experimentelle Weise Zellen untereinander aus. Organismus A oder Organismus B bestehen dann jeweils aus Zellen, die aus ihnen selbst und aus Zellen, die aus einem anderen, sich entwickelnden Individuum entstanden sind. Das klingt vielleicht ein wenig abstrakt…

Stefan Schlatt: Nein, es ist sehr exakt beschrieben. Es ist die biologische Definition. Bei Chimären haben wir einen Organismus, der aus zwei verschiedenen Individuen entstanden ist. Du nennst es zwei Befruchtungsvorgänge, ich sage, es sind zwei Codes, die jeweils ein Lebewesen bilden und zusammen einen anderen Organismus generieren können.

Gibt es verschiedene Arten von Chimären?

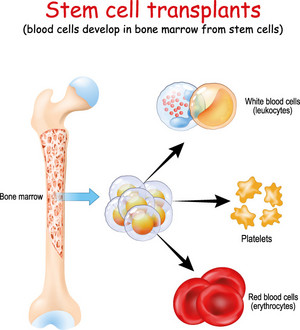

Stefan Schlatt: Es gibt vor allem verschiedene Grade von Chimären. Eine Mutter, die schon ein oder zwei Kinder bekommen hat, ist zum Beispiel eine Mikro-Chimäre, weil sich in ihrem Körper immer Zellen der ausgetragenen Kinder befinden. Der Grad ist sehr gering, aber man findet das eigentlich immer. Die Zellen haben unterschiedliche Funktionen und sind in verschiedenen Organen zu finden. Ich finde es spannend, dass so etwas existiert. Bei Frauen, die fünfmal schwanger waren, kann man fünf verschiedene Genome im Körper finden, zusätzlich zum eigenen Genom der Mutter. Eine andere Art von Chimärismus gibt es bei Menschen nach einer Knochenmarkstransplantation. Durch die Transplantation wird das Blutzellsystem als gesamtes Organsystem neu angelegt. Die produzierten Blutzellen stammen dann von einem anderen Individuum und man erhält gleichzeitig auch die Allergien sowie die Schwächen und Stärken des Blutzellsystems des Spenders. Wenn so jemand zum Beispiel irgendwo einbricht, könnte man ihn anhand einer Blutspur gar nicht identifizieren, weil er eine Chimäre ist und das Blut des Spenders in sich trägt.

Rüdiger Behr: Zu dem Thema gibt es tatsächlich einen Tatort aus Münster. Der heißt ‚Erkläre Chimäre‘. Es geht darum, dass jemand, der anhand einer Blutspur verfolgt wird, zuvor eine Blutzelltransfusion bekommen hat. Das Thema Chimäre wird dann in dem Krimi aufgearbeitet und genau zu dem Zweck verwendet, um eine falsche Spur zu legen.

Aber um noch mal auf die Chimärenarten zurückzukommen: Ein weiteres Beispiel des natürlichen Chimärismus in der Primatenbiologie gibt es bei Weißbüschelaffen. Diese Affen bekommen meistens Zwillinge oder Drillinge, die sich in der Gebärmutter einen Plazentakreislauf teilen. Die Plazenten der einzelnen Embryonen fusionieren und auch die Gefäße verbinden sich. Die Weißbüschelaffenembryonen können so während der Entwicklung Stammzellen austauschen. Das ist bei Krallenaffen, zu denen die Weißbüschelaffen gehören, regelmäßig der Fall.

Was wäre denn die extremste Form einer Chimäre?

Rüdiger Behr: Das wäre wahrscheinlich die experimentell erzeugte Chimäre. In der Stammzellforschung wird schon lange ein Test gemacht, wie entwicklungskompetent oder potent Stammzellen sind, indem man Stammzellen in den frühen Embryo einer Maus einbringt. Typischerweise nimmt man dazu Embryonen von weißen Mäusen und injiziert Stammzellen von Mäusen mit schwarzer oder brauner Fellfarbe. An der Fellfarbe der geborenen Mäuse kann man dann sehen, wie hoch der Grad des Chimärismus ist, entsprechend der Anteile der Fellfarbe. Das Verfahren wird seit langer Zeit genutzt, um die Qualität von Stammzellen zu überprüfen. Die Chimärismus-Fähigkeit von Stammzellen ist ein Qualitätsmerkmal. Je besser transplantierte Stammzellen an der Embryonalentwicklung des Empfängers teilnehmen, desto potenter sind diese Zellen. Es ist außerdem eine Methode, um genetische Veränderungen in Keimbahnzellen zu bringen. Die gesamte Forschung zu Knock-Out-Mäusen basierte letztendlich, bis zur Einführung der CRISPR/Cas-Technologie, auf Chimärismus.

Stefan Schlatt: Das Ganze ist auch vergleichbar mit dem Bäume pfropfen. Sie haben einen Zweig eines wertvollen Kirschbaumes und setzen den auf einen Kirschbaum, der sehr robust ist. Mit Mäusen passiert das ähnlich. Man kann beispielsweise die befruchtete Eizelle einer Maus nehmen, die sich nicht normal entwickeln kann. In den frühen Embryo werden dann die gewünschten Zellen injiziert. Wenn sich die Maus entwickelt, enthält sie nur die Zellen, die vorher eingegeben wurden, weil die anderen absterben. Das ist auch eine sehr extreme Form des Chimärismus. Es existiert von der einen Maus dann nur die Plazenta und der Embryo entwickelt sich nur aus den injizierten Zellen.

Da sind wir schon mittendrin im nächsten Thema: Welche Methoden werden angewandt, um Chimären zu erzeugen?

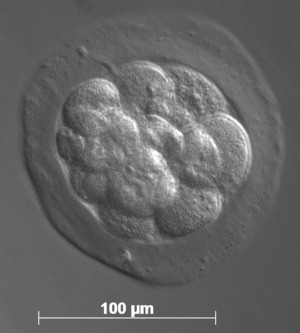

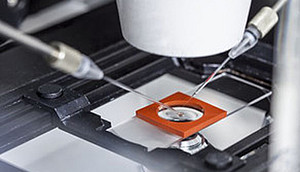

Rüdiger Behr: Die experimentellen Chimären, wie zum Beispiel die erwähnten Mäuse, werden produziert, indem man Stammzellen in frühe Embryonen im Blastozystenstadium einbringt. Eine Blastozyste ist eine Hohlkugel mit einem Durchmesser von einem Zehntel Millimeter, die flüssigkeitsgefüllt ist. Irgendwo an der Innenseite dieser Hohlkugel sitzt ein Klumpen von Zellen, aus denen sich der Organismus entwickelt. Die Chimären werden technisch so hergestellt, dass man zusätzliche Zellen in den Zellklumpen injiziert, die sich dann mit den vorhandenen Embryonalzellen verbinden. Es entsteht also eine Zellmasse, die sowohl aus den Zellen des ursprünglichen Embryos besteht, als auch aus den injizierten Zellen. Technisch ist das gar nicht so aufwendig.

Stefan Schlatt: Ganz generell ist es so: Um eine Chimäre zu erzeugen, benötigt man Zellen mit sehr hohem Entwicklungspotenzial. Das sind entweder embryonale Stammzellen oder, wie erwähnt, zum Beispiel Knochenmarkstammzellen. Diese Zellen müssen in einem anderen Organismus in eine Umgebung eingebracht werden, in der auch ein hohes Entwicklungspotenzial vorliegt. Um einen ganzen chimären Organismus zu erzeugen, müssen also in frühe Embryonalstadien totipotente oder pluripotente Stammzellen eingebracht werden, die dann gemeinsam den gesamten Entwicklungszyklus durchlaufen können. Bei einer Knochenmarktransplantation ist der Empfänger-Organismus Stammzellen-leer. Dort werden dann Knochenmarkstammzellen eingebracht, die ein ganzes Blutzell- und Immunsystem neu bilden können, aber natürlich keinen ganzen Organismus.

Welche Tierarten werden dafür eingesetzt?

Stefan Schlatt: Die ganze Technologie der Transgenese ist zum Beispiel bei Mäusen entwickelt worden. Auch Ratten wurden dahingehend verwendet. Für unterschiedliche Forschungsfragen werden verschiedene Tierarten verwendet. Mäuse dienen primär der Grundlagenforschung. Klinisch relevante Fragen kann man daran nicht immer untersuchen, da die Physiologie bei Mäusen oft nicht mit dem Menschen übereinstimmt. Affen sind ein eher selten genutztes Modell in der Chimärenforschung, da sie nur in speziell dafür ausgestatteten Instituten vorhanden sind und ihre Nutzung sehr aufwändig ist. So werden Affen meist als präklinische Modelle genutzt, um Therapien für den Menschen zu testen oder zu entwickeln. Es ist aber das Modell, das die meiste Aufmerksamkeit erzeugt, da sich diese Methoden definitiv beim Menschen verbieten.

Warum ist es wichtig, für diese Forschung Primaten einzusetzen?

Rüdiger Behr: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen unterscheiden sich Stammzellen von Mäusen oder generell Nagetieren sehr stark von denen der Primaten. Auch die Embryonalentwicklung beider Tiergruppen ist sehr unterschiedlich reguliert. Affen sind den Menschen einfach ähnlicher als jede andere Tierart, deshalb kann man die Erkenntnisse, die man am Primatenmodel gewinnt, besser auf den Menschen übertragen. Chimärenforschung an Affen spielt eine Rolle bei der Evolutionsforschung. Zum Beispiel bei der Frage, ob Zellen aus verschiedenen Spezies miteinander auf molekularer Ebene kommunizieren und eine Chimäre bilden können.

Ein weiterer Punkt ist die genetische Veränderung von Primaten. Genetisch veränderte Affen können in der biomedizinischen Forschung sehr sinnvoll sein, beispielsweise bei der präklinischen Überprüfung neuer Stammzell- und Gentherapien, bevor sie dann am Menschen getestet werden. Die genetische Veränderung kann grundsätzlich in Embryonen geschehen, allerdings ist das Verfahren sehr aufwendig und man benötigt viele Embryonen, um eine genetische Veränderung zu erhalten. Man nutzt deshalb Zellkulturen, die in der Petrischale genetisch manipuliert werden. Wenn die gewünschte genetische Veränderung vorliegt, kann man diese Zellen als Stammzellen mit der Chimärentechnik in einen Affenembryo einbringen, der dann gentechnisch verändert ist.

Ein dritter Grund für Chimärenforschung an Affen ist der Versuch, menschliche Organe in Schweinen wachsen zu lassen. Werden menschliche Zellen in ein Schwein transplantiert, überleben die menschlichen Zellen normalerweise nicht. Das ist im Moment der Stand der Forschung. Die Chimärenversuche in Affen dienen dazu, herauszufinden, welche molekularbiologischen Vorgänge in den eingebrachten Zellen dafür sorgen, dass diese in einem anderen Organismus überleben oder nicht. Wegen ihrer evolutionären Nähe zum Menschen nutzt man dafür Affenzellen. Man tastet sich sozusagen heran. Man versucht in einem System, das leidlich funktioniert, etwas über die Zellen zu lernen. Wenn man dann verstanden hat, was während der Chimärenbildung passiert, kann man das Wissen auf menschliche Zellen übertragen.

Ist eine vergleichbare Forschung auch in Deutschland möglich?

Stefan Schlatt: Sie können solch eine Forschung auch in Deutschland beantragen. Es ist nicht verboten.

Rüdiger Behr: Nun ja, es ist nicht verboten, aber schon schwieriger, dafür eine Genehmigung zu bekommen.

Stefan Schlatt: Wir können das ja mal auf die aktuelle Cell-Publikation beziehen. Die Versuche, die dort mit den Javaneraffen gemacht wurden, wären hier auch möglich, aber sie sind wirklich schwierig zu begründen. Das liegt vor allem daran, weil in Deutschland solche Versuche sehr viel kritischer gesehen werden als in China. Es spricht theoretisch nichts dagegen, aber man muss es sehr gut begründen können. Man muss auch hinterfragen, ob ein Abort und ein nur zehn Tage überlebendes Jungtier bei 300 vorangegangenen Versuchen eine solche Studie wert sind. Allerdings weiß man vorher nie, was herauskommt. Deshalb kann man hinterher auch nicht meckern. Ich würde aus meiner Sicht als Gutachter dem Studienantrag zustimmen. Rückblickend ist diese Studie aber schon ineffizient, weil offenbar die Vorbereitung der Zellen so komplex ist, dass man sie vielleicht nicht mehr zulassen sollte. Aber man lernt eben nie aus. So funktioniert Grundlagenforschung. In Deutschland hätten wir da aber deutlich andere Argumente anführen müssen, als in China, wo es hinsichtlich solcher Studien weniger ethische Bedenken gibt.

Das heißt der rechtliche Rahmen ist prinzipiell gleich, aber die ethischen Richtlinien unterscheiden sich?

Stefan Schlatt: Ja, so ist das bei allen Versuchen in Deutschland, wo Tiere involviert sind.

Was haben die Forschenden in der Studie genau gemacht und was ist das Besondere an diesen Ergebnissen?

Stefan Schlatt: Die Forschenden haben sehr frühe Embryos von Javaneraffen im Morulastadium verwendet. Das bedeutet, die Embryos waren noch nicht differenziert, sondern bestanden aus gleichförmigen Zellen. In diese Zellhaufen haben die Wissenschaftler einige embryonale Stammzellen anderer Javaneraffen mit einem anderen genetischen Hintergrund injiziert. Diese Zellen mussten so vorbereitet werden, dass sie mit den anderen Morulazellen des Embryos soweit kommunizieren konnten, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Forschenden wollten zum einen wissen, ob das generell funktioniert und zum anderen, ob diese Zellen überall das gleiche Entwicklungspotenzial haben. Also: Befinden sich genauso viele injizierte Zellen in unterschiedlichen Organen wie vom Empfänger? Die Studie hat gezeigt, dass das nicht der Fall ist, was ich super spannend finde. Anscheinend gibt es in den Zellen unterschiedliche Voraussetzungen, um beispielsweise hundert Prozent der Niere zu machen, aber nur zwanzig Prozent des Muskels. Die Studie hat unser Wissen erweitert bezüglich des Potenzials embryonaler Stammzellen.

Welche Forschungsfragen könnten sich mit chimären Affen generell beantworten lassen?

Rüdiger Behr: Das wären zum einen die schon genannten Ersatzorgane. Man kann damit neue Erkenntnisse gewinnen über die Möglichkeiten der Herstellung von Organen aus menschlichen Zellen im Tier. Sehr viele Patienten warten auf Spenderorgane. Der Bedarf an Spenderorganen ist jedoch sehr viel größer als ihre Verfügbarkeit. Um diese fatale Lücke zu schließen, könnten zum Beispiel in chimären Schweinen Herzen oder Lebern aus menschlichen Stammzellen gezüchtet werden. Die aktuelle Studie bringt diese Möglichkeit der Realität wieder einen von mehreren wichtigen Schritten näher.

Zum anderen gibt es viele spannende klinische Forschungsfragen, die mit genetisch veränderten Affenmodellen besser zu bearbeiten wären, wie zum Beispiel Alzheimer-, Parkinson- oder Herzforschung. Manch wichtige genetische Modifikation ist jedoch komplex und ihre Durchführung relativ ineffizient. Mit den in der aktuellen Studie vorgestellten Daten könnte die Durchführung der genetischen Modifikation möglicherweise aus dem Tier in die Stammzellkultur verlagert werden. Dies könnte vielleicht neben einer Reduktion der Anzahl an Versuchstieren gleichzeitig zu einer verbesserten Effizienz der Forschungsverfahren führen.

Um noch einmal auf die Cell-Publikation zurückzukommen: Wenn man die Studie mit nur einem geborenen Tier, das nach zehn Tagen gestorben ist, nur als sehr mäßigen Erfolg sieht, dann hilft vielleicht der Rückblick auf die Entwicklung von Flugzeugen. Man hat damals auch nicht nach drei Jahren die Concorde gehabt. Da hat es vorher viele Fehlversuche und Abstürze gegeben, aus denen man aber gelernt hat. Viele Einzelprojekte waren vielleicht für sich nicht erfolgreich, aber man hat daraus gelernt, wie man es besser machen kann. Ich glaube, man lernt auch aus Fehlversuchen in den allermeisten Fällen ganz viel. Man kann nicht erwarten, dass man direkt bei einem der ersten Versuche bei der Hälfte aller geborenen Tiere einen Chimärismusanteil von fünfzig Prozent bekommt. So funktioniert Forschung leider nicht. Es sind immer viele kleine Schritte, die in der Summe das Wissen ergeben, mit dem man dann eine klinische Therapie entwickeln kann.

In der Transplantationsforschung beispielsweise hat es die ersten Nobelpreise in den 1910er Jahren gegeben. Die Tiere sind damals noch zwei bis drei Tage nach der Transplantation gestorben. Das hat dann noch fünfzig bis sechzig Jahre gedauert bis die ersten Herzen in Menschen transplantiert worden sind und diese Patienten länger überlebt haben. Die meisten Durchbrüche sind im Normalfall nicht von heute auf morgen entstanden, sondern sind das Ergebnis einer ganz langen Entwicklung. Ein solcher Entwicklungsschritt ist diese Publikation aus China. Auch wenn nur zwei von zehn gewonnenen Feten chimär waren, ist das aus meiner Sicht ein guter Fortschritt.

Stefan Schlatt: Ich habe das Ganze eher im Verhältnis zum Investment gesehen. Wir hatten ja darüber gesprochen, was in Deutschland möglich wäre. Hier wäre die Kritik an einer solchen Studie riesig und in China wird applaudiert. Das ist der Unterschied. Es ist aber richtig was du sagst. Wenn man erfolgreich Forschung betreiben möchte, geht das immer in Minischritten voran. Und wenn man solche wertvollen Tiermodelle wie Primaten verwendet, sind diese Minischritte schwerer zu rechtfertigen. Es ist aber in dieser Arbeit ein reiner Fleißpreis. Die Forschenden haben systematisch jeden kleinen Schritt dieser Methode optimiert. Dazu gehört beispielsweise das Vorbereiten der Zellen und Gewinnen der Embryos. Das war eine unglaublich aufwendige Studie mit ganz vielen kleinen Schritten, die alle optimiert werden mussten. Und so ist eben Forschung. Den ganz großen Durchbruch erzielt man selten. Meistens funktioniert es nur in kleinen Minischritten. Man versucht mit neuen Fragestellungen, die Methoden so weit zu verbessern, dass man am Ende wieder etwas Neues lernt.

Rüdiger Behr: Es gab 2015 schon einmal eine Publikation, in der auch chimäre Affen im Fetalstadium analysiert worden sind. Diese hatten einen extrem geringen chimären Anteil von maximal ein oder zwei Prozent. Und jetzt hat es acht Jahre gedauert bis die nächste Publikation zu dem Thema veröffentlicht wurde. Der große Schritt ist jetzt, dass das Tier geboren wurde und einen maximalen chimären Anteil von neunzig Prozent hat. Das ist eine lange Zeit für diese Erhöhung des chimären Anteils. Aber das sind durchaus normale Zeiträume für solche komplexen biowissenschaftlichen Projekte.

Wo liegen die Schwierigkeiten, Grenzen und Risiken dieser Verfahren?

Rüdiger Behr: Die größten Risiken bestehen bei den Organtransplantationen. Denn auch, wenn es einmal möglich sein sollte, menschliche Organe, wie zum Beispiel eine Leber, in Schweinen zu züchten und diese dann in einen Menschen zu transplantieren, überführt man auch immer Immunzellen des Schweins mit. Dann kann eine sogenannte ‚Graft-versus-Host-Disease‘ entstehen. Das bedeutet, dass die Schweine-Immunzellen, die mit dem Transplantat überführt werden, den Empfänger attackieren. Das kann sehr gefährlich werden. Allerdings kommen auf Transplantationslisten nur Patienten, die im finalen Stadium ihrer Erkrankung sind und ohne Transplantat nicht mehr lange zu leben haben. Und wenn man diese Menschen fragt, ob sie ein Organ nehmen, dass mit einem gewissen Risiko behaftet ist, sind die allermeisten Patienten wahrscheinlich dazu bereit.

Stefan Schlatt: Das ist ja erstmal alles reine Grundlagenforschung. Wir wollen wissen, wozu unterschiedliche Zellen in der Lage sind, wenn sie gemeinsam einen Organismus machen. Das hat auch ganz viel mit Regenerationsbiologie zu tun. Wir könnten solche Zellen als Organersatz auch in unseren Organismus bringen, um etwas zu heilen. Ich weiß im Moment eigentlich noch gar nicht, was aus dieser Grundlagenforschung werden kann. Ich finde nur ganz wichtig, dass wir diese Mechanismen verstehen. Wir reden seit fünfzehn, zwanzig Jahren viel über Stammzellforschung und haben erst jetzt die ersten Anwendungen. Zellen können schon eingesetzt werden, um etwas kurativ zu behandeln. Das Experiment mit den chimären Affen kann vielleicht jetzt so viel Grundlagenwissen vermitteln, dass wir besser verstehen, wie bei Primaten regenerative Prozesse funktionieren. Aber ich kann momentan überhaupt nicht sagen, was wir mit diesen Methoden beim Menschen später machen werden. Vielleicht machen wir ganz andere Dinge damit, als man heute absehen kann. In der Grundlagenforschung kann man immer nur sehr schlecht sagen, was später während der möglichen medizinischen Anwendung passieren kann. Das Beispiel mit der Transplantationsforschung ist wahrscheinlich, aber es könnten sich noch ganz viele andere Anwendungen ergeben. Das ist im Moment noch ganz offen.

Welche ethischen Fragen wirft diese Art der Forschung speziell bei Mensch-Tier-Chimären auf? Wird die Grenze zwischen Mensch und Tier verwischt?

Rüdiger Behr: Das ist eine unheimlich schwierige Frage, wie ich finde. Wir sind sowohl Wissenschaftler, als auch Menschen. Wissenschaftlich gesehen ist es möglicherweise schwieriger zwischen Mensch und Tier zu unterscheiden als von unserer Sozialisierung her. Wenn man beispielsweise religiös erzogen wurde, hat man da klare Vorstellungen und auch unser gesamtes Rechtssystem teilt in die Kategorien Mensch und Tier ein. Es ist sehr schwierig. Wissenschaftlich gibt es gute Gründe, Primaten gemeinschaftlich als eine Gruppe zu sehen. Wir klammern ja schon Menschenaffen aus Tierversuchen aus. Aber es gibt Eigenschaften des Menschen, die kein anderer Primat hat, die aus meiner Sicht eine Unterscheidung zwischen Mensch und Tier rechtfertigen.

Stefan Schlatt: Wenn wir heute anfangen würden, Knochenmarktransplantationen zu entwickeln, dann hätten wir wahrscheinlich sehr viele Bedenken. Beispielsweise, dass wir einen Chimär erzeugen, der das Immunsystem von jemand anderem bekommt, dessen Blutgruppe eine andere wird und so weiter. Haben wir uns damals je Gedanken dazu gemacht? Die Methode ist etabliert worden, ohne dass groß darüber nachgedacht wurde. Heute machen wir uns viel mehr Gedanken und überlegen als Erstes immer, was schief gehen kann. Es besteht aber dann die Gefahr, dass man Fortschritt immer erst im Hinblick auf die Risiken und nicht auf die Chancen sieht. Natürlich müssen wir bei dem Thema auch über Ethik nachdenken, keine Frage. Aber als erstes müssen wir uns auch bewusst machen, dass diese Methoden nicht für Reproduktionszwecke da sind. Wir müssen nicht damit rechnen, dass demnächst chimäre Kinder geboren werden. So müssen wir als Wissenschaftler da ran gehen, zum einen mit dem Wissen und zum anderen mit der ethischen Kompetenz.

Welche ethischen Grenzen sollten Ihrer Meinung nach nicht überschritten werden?

Rüdiger Behr: Ich würde nie fremde Zellen, zum Beispiel von Affen, in einen humanen Embryo transplantieren. Umgekehrt menschliche Zellen in einen tierischen Embryo zu übertragen, würde ich zulassen unter bestimmten Bedingungen. Klonen zu Reproduktionszwecken ist auch ein Tabu, weil ich da zu große Bedenken hätte. Generell ist ein humaner Embryo als Empfängerorganismus für mich nach heutigem Wissensstand tabu.

Stefan Schlatt: Für mich gelten da die klassischen Regeln, die es für die Stammzellforschung gibt. Es gibt weltweit die Zwölf- oder Vierzehntageregel. Mit Stammzellen unterschiedlicher Herkunft kann man in der Kultur arbeiten und Organoide oder embryo-ähnliche Zellstrukturen herstellen, aber nach maximal vierzehn Tagen werden diese Versuche beendet. Das passiert in der Annahme, dass nach diesem Zeitpunkt neuronale Strukturen entstehen und damit Schmerzempfinden auftreten könnte. Alle Stammzellexperimente werden deshalb nach ungefähr vierzehn Tagen abgebrochen. In dem Moment, in dem man etwas in eine Struktur injiziert, die zu einem Menschen werden kann, hört der Spaß auf. Da sollte man ethische Bedenken haben und das ist auch weltweit akzeptiert. In Deutschland sind wir da auch sehr streng und ich kenne keinen ernstzunehmenden Forschenden, der oder die davon eine Ausnahme machen würde. Ich glaube, es ist generell so, dass wir das Potenzial der Zellen sehr gut in solchen Systemen testen können. Wir können mit Zellen arbeiten die Organoide oder Embryoide bilden, die sich eventuell sogar in einem Uterus einnisten könnten, aber wir tun es eben einfach nicht. Das ist wie mit einem Küchenmesser. Ich kann damit mein Butterbrot schmieren oder jemanden verletzen. Ich denke aber, die meisten Menschen würden damit eher ihr Butterbrot schmieren.

Forschungsplattform Degenerative Erkrankungen

Literatur

Publikation zu Maus-Ratte-Chimären (Gardner & Johnson, Nature New Biology 1973)

Publikation zu Schaf-Ziege-Chimären (Fehilly et al., Nature 1984)

Publikation zu Wachtel-Huhn-Chimären (Blaban et al., Science 1988)

Publikation zu fetalen Affen-Chimären (Chen et al., Cell Stem Cell 2015)

Publikation zu Mensch-Schwein-Chimären (Wang et al., cell Stem Cell 2023)

Publikation zu Mensch-Affe-Chimären (Tan et al., Cell 2021)

Publikation zu intraspezifischen Affen-Chimären (Cao et al., Cell 2023)